ホオジロザメとは?

ホオジロザメは、世界中の温帯から熱帯の海に広く分布する大型のサメで、その迫力ある姿と鋭い歯から「海の王者」として知られています。体長は最大で6メートルを超えることもあり、白く大きな腹部と灰色の背中のコントラストが特徴的です。獲物を素早く襲う強靭な顎と鋭い感覚器官を持ち、アザラシやマグロなどの大型魚類を捕食します。映画『ジョーズ』でも一躍有名になり、人々に恐怖と畏怖の象徴として強く印象付けられたサメですが、実際には人間を標的とすることはまれで、海洋生態系の頂点捕食者として重要な役割を担っています。

この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれています。

(楽天市場の商品リンク)基本情報

- 分類: ネズミザメ目 ネズミザメ科

- 学名: Carcharodon carcharias

- 英名: Great White Shark

- 生息地: 世界の温帯〜熱帯の沿岸海域

- 体長: 平均4〜5m、最大で6〜7m

- 体重: 680〜1,100kg以上

- 食性: 魚類、アザラシ、イルカ、ウミガメなど

- 寿命: 推定70年以上

歴史

ホオジロザメは古代から人々に知られていた海の捕食者であり、その存在は各地の神話や伝承にも登場してきました。地中海沿岸や南太平洋の島々では、サメは畏怖と尊敬の対象とされ、しばしば海の守護者や神の使いとして崇められてきました。

近代に入ると、ホオジロザメは漁業や航海の記録にたびたび登場し、特に19世紀以降は「人食いザメ」として恐れられるようになりました。その名声を世界的に広めたのが1975年公開の映画『ジョーズ』で、この作品をきっかけにホオジロザメは恐怖の象徴として広く知られる存在となりました。

しかし近年では、ホオジロザメは生態系の頂点捕食者として重要な役割を果たすことが科学的に明らかにされ、乱獲や生息地の減少により保護対象とされています。そのため現在では「恐怖の象徴」から「保護すべき貴重な生物」へと認識が変わりつつあります。

豆知識

ホオジロザメは非常に発達した嗅覚を持ち、数キロ先の血の匂いを感知できるといわれています。特に水中での獲物探知能力は抜群で、わずかな電気信号を感知するロレンチーニ器官を使って獲物の動きを察知します。

また、ホオジロザメは体温を周囲の水温よりも高く保つ「部分恒温性」を持つ珍しいサメです。これにより冷たい海でも活発に泳ぎ、素早い動きを可能にしています。

さらに、ホオジロザメはジャンプするように水面から体を飛び出させる「ブリーチング」と呼ばれる行動を行います。特にアザラシを狩る際に見られるこの迫力ある姿は、海洋生物観察の象徴的な光景として知られています。

さらに詳しく知りたい方は、Wikipediaのホオジロザメも参考になります。

飼育や保護

ホオジロザメはその生態の特殊性から、世界中で一般的な飼育はほぼ不可能とされています。特に広大な遊泳スペースを必要とするため水槽飼育に向かず、また飼育下ではストレスから摂食を拒否するケースが多いため、長期間の飼育に成功した例は極めて少ないのが現状です。

一方で、ホオジロザメは海洋生態系の頂点捕食者として重要な役割を持つため、保護活動の対象となっています。国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されており、多くの国で捕獲や取引が禁止されています。

さらに、研究者による衛星タグを用いた回遊ルートの追跡や、生態調査を通じてその行動パターンが徐々に明らかになってきています。こうした研究と保全活動により、ホオジロザメは「恐怖の対象」から「守るべき貴重な生物」へと認識が変わりつつあります。

ホオジロザメに関わる施設

- 沖縄美ら海水族館(沖縄県)

2016年1月にホオジロザメの展示が行われましたが、1月8日に死亡により展示終了。その経験を踏まえた配慮について館側でも公表されています。 - 沖縄美ら海水族館(展示の告知)

2019年にはホオジロザメの“標本展示”が行われました。標本としての展示は珍しく、学習や教育目的に活用されています。 - 日本でホオジロザメを展示できない理由

世界的にも生体展示が難しい理由を解説した記事です。水槽の構造的・生理的ハードルについて詳しくまとめられています。

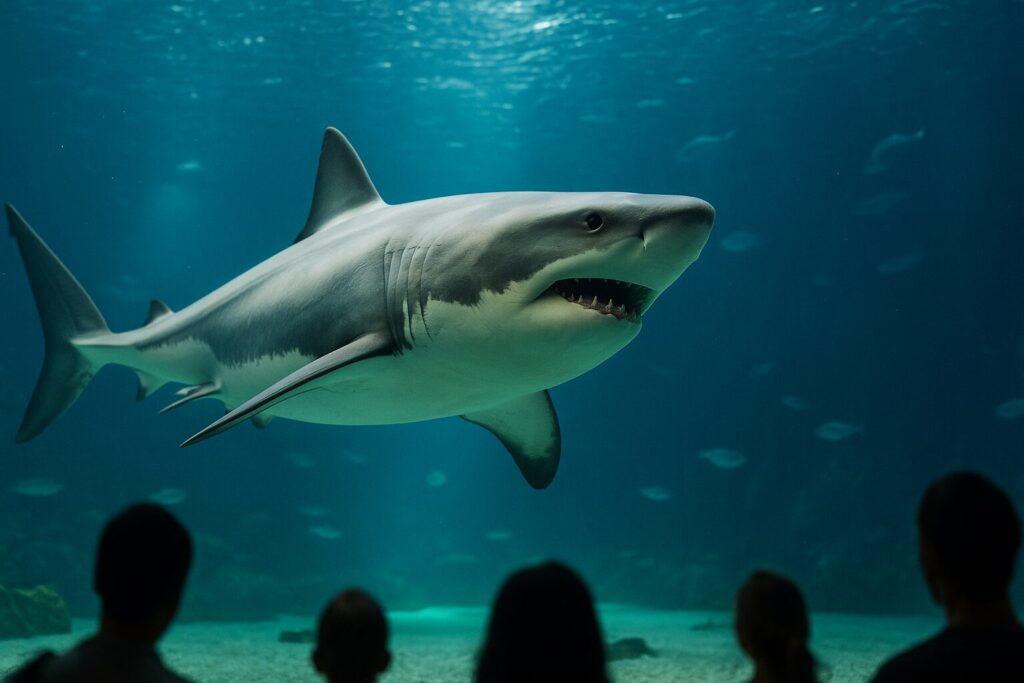

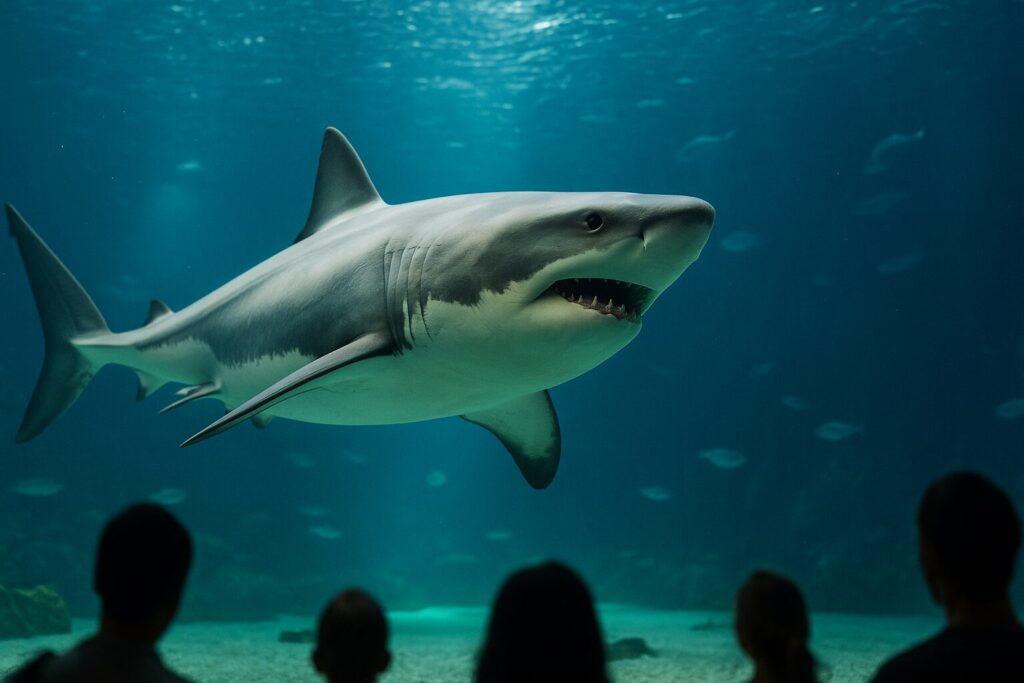

ホオジロザメの画像

リアル写真風

イラスト風

※このサイト上の画像はAI生成によるものです。利用規約をご確認ください。

コメント