ミーアキャットとは?

ミーアキャットとは、アフリカ南部の乾燥地帯に生息するマングース科の小型哺乳類です。

立ち上がって周囲を見渡す姿が特徴的で、群れで協力しながら生活しています。

体長は約25〜35cmほどで、尾を含めると全長は50cm前後。鋭い嗅覚と爪を使って地中の昆虫や小動物を探して食べます。昼行性で、夜は巣穴で仲間と寄り添って眠る社会的な動物です。

警戒心が強く、常に見張り役が周囲をチェックする姿が「見張り番の達人」として知られています。

この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれています。

(楽天市場の商品リンク)ミーアキャットの基本情報

- 分類: 食肉目 マングース科

- 学名: Suricata suricatta

- 英名: Meerkat

- 原産地: アフリカ南部(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ共和国など)

- 体長: 約25〜35cm(尾を含めると約50cm前後)

- 体重: 約600〜900g

- 寿命: 野生で約6〜8年、飼育下では最大15年ほど

- 食性: 雑食性(昆虫、トカゲ、ヘビ、果実など)

- 生息環境: 乾燥したサバンナや砂漠地帯

- 特徴: 立ち上がって周囲を警戒する姿勢、群れでの社会生活、鋭い嗅覚と前足の爪

ミーアキャットの生態

ミーアキャットは非常に社会性の高い動物で、通常は10〜30頭ほどの群れ(モブ)を作って生活しています。群れの中には明確な役割分担があり、子育てを担当する個体、見張りをする個体、餌を探す個体などがいます。見張り役は高い場所に立って周囲を監視し、危険を察知すると鳴き声で仲間に警告を送ります。

食事は主に地中の昆虫、トカゲ、カエル、小型のヘビなどを捕まえて食べます。鋭い爪で砂を掘るのが得意で、時には植物の根や果実も食べる雑食性です。また、サソリを食べることでも知られており、毒を避けながら安全に食べる習性があります。

昼行性で、朝になると巣穴の外に出て日光浴をして体温を上げ、その後に活動を始めます。夜は巣穴に戻り、家族や仲間と寄り添って眠ります。巣穴は複雑なトンネル構造をしており、天敵から身を守る避難所としても機能しています。

さらに詳しく知りたい方は、Wikipediaのミーアキャットも参考になります。

ミーアキャットの歴史

ミーアキャットの歴史は、約200万年前のアフリカ南部にまでさかのぼります。

彼らの祖先はマングース科の動物で、乾燥地帯に適応しながら進化してきたと考えられています。

化石記録によると、初期のミーアキャットは現在とほぼ同じ体型をしており、すでに群れで生活していた形跡があります。

人類が彼らを記録し始めたのは、17世紀のヨーロッパ探検家が南アフリカを訪れた頃です。

当時から「立ち上がる小さな獣」として注目され、現地の言葉で“ミーアキャット(meerkat)”と呼ばれるようになりました。

ただし、この名前はオランダ語の「meerkat(湖の猫)」が誤って転用されたものと言われており、実際には猫とは全く関係ありません。

20世紀以降になると、BBCやナショナルジオグラフィックなどのドキュメンタリーによってその社会性や知能の高さが広く知られるようになりました。

現在では南アフリカやボツワナなどの自然保護区で保護対象となり、観察ツアーも行われています。

ミーアキャットの飼育

ミーアキャットはその愛らしい仕草と社会的な性格から人気がありますが、一般家庭での飼育は非常に難しい動物です。

野生では群れ(モブ)で生活し、常に仲間とのコミュニケーションを取りながら行動しているため、単独飼育では強いストレスを感じてしまいます。

日本では、ミーアキャットは「特定動物」には指定されていませんが、飼育には自治体ごとの許可や届け出が必要な場合があります。

また、咬傷事故を防ぐために飼育環境の安全性が求められています。

飼育下では、温度22〜30℃程度、湿度を低く保った砂地の環境が理想です。

日中に日光浴ができるスペースや、巣穴の代わりとなるトンネル状のシェルターを用意することが重要です。

食事は高タンパク・低脂肪の食材を中心に、昆虫、鶏肉、ゆで卵、ドッグフードなどを組み合わせて与えます。

ただし、ミーアキャットは非常に社会性が高く、野生の群れ生活を完全に再現するのは困難です。

そのため、飼育を検討する際は、ペットショップや個人輸入ではなく、動物園や保護施設での生態観察を通じて理解を深めることが推奨されています。

ミーアキャットの進化

ミーアキャット(学名:Suricata suricatta)は、マングース科に属する哺乳類で、約2,000万年前に登場したとされるアフリカの原始的な食肉類から進化したと考えられています。

彼らの祖先はアフリカ大陸で広く分布していたマングースの仲間であり、乾燥地帯への適応が進む過程で、現在のような体の構造と社会的な行動を発達させました。

特徴的な「直立して見張る行動」や「協力的な子育て行動」は、捕食者の多い環境に適応する中で進化したものです。

視野を広く保つために直立姿勢をとり、仲間同士で役割を分担する社会性を持つようになったことが、種の生存率を高めました。

遺伝的には、マングース科(Herpestidae)の中でも最も社会的なグループに位置づけられており、分子系統解析によると、現在のミーアキャットは約500万年前に独自の系統として分岐したと推定されています。

この系統は、体が小型化し、砂漠環境での掘削能力と警戒行動を発達させた点で他のマングース類と異なります。

今日の南アフリカ、ナミビア、ボツワナなどの乾燥地帯に定着したのは、更新世(約200万年前〜1万年前)以降とされており、環境変動に強い柔軟な適応能力を示しています。

ミーアキャットの豆知識

① 社会で生きる“群れの達人”

ミーアキャットは「モブ」と呼ばれる10〜30匹ほどの群れで生活しています。

群れにはリーダー的なペア(繁殖カップル)が存在し、他のメンバーが子育てを手伝うなど、極めて社会的な動物です。

このような“協力的繁殖”を行う哺乳類は非常に珍しく、彼らの知能の高さを示しています。

② 見張り役は交代制!

ミーアキャットの有名な“立ち姿”は、警戒行動の一環です。

見張り役は日替わりで交代し、仲間が採食している間、周囲を見渡して外敵(ワシ、ヘビ、ジャッカルなど)を警戒します。

危険を察知すると独特の鳴き声で仲間に警報を伝えます。

③ 食事はなんでも食べる雑食性

主な食べ物は昆虫やクモなどの節足動物ですが、小型爬虫類、卵、果実なども食べます。

地中に潜む獲物を探すために、鋭い嗅覚と丈夫な爪を使って砂を掘り返すのが得意です。

④ 毒ヘビも恐れない勇敢さ

ミーアキャットは毒への耐性があり、コブラなどの毒ヘビにも立ち向かうことがあります。

完全に無効化できるわけではありませんが、マングース科共通の「ニコチン性アセチルコリン受容体変異」により、神経毒の影響を受けにくいとされています。

⑤ 砂漠でも快適に生きられる体

ミーアキャットの被毛は短く密で、昼間の高温や夜間の寒冷に強い構造になっています。

さらに、目の周囲の黒い模様は日差しの反射を防ぐサングラスのような役割を果たします。

⑥ 眠るときはみんなでくっつく

夜になると巣穴に戻り、仲間と密着して眠ります。

体温を保ち、外敵に襲われにくくするための“集団防衛”の一形態でもあります。

⑦ ミーアキャットは「猫」ではない

名前の「ミーアキャット」はオランダ語で「湖の猫」を意味しますが、実際には猫とは無関係です。

英語名 “meerkat” は誤訳のまま定着しましたが、学術的にはマングース科(Herpestidae)に分類されます。

ミーアキャットに会える動物園

- 静岡市立日本平動物園(静岡県)

ライオン舎横の猛獣館299内で、2頭を飼育。晴れた日は巣穴から顔を出し、日光浴をする姿も観察可能。 - 上野動物園(東京都)

小獣館1階の放飼場でミーアキャットを展示。屋外展示にも力を入れており、群れの行動が見やすい。 - 京都市動物園(京都府)

フラミンゴ展示の合間に、ミーアキャットも展示しており、群れの構造や行動を紹介している。 - 姫路市立動物園(兵庫県)

新たにオス3頭を導入し展示。トンネル構造を含む設備が整えられている。 - 東武動物公園(埼玉県)

ミーアキャットを飼育・展示しており、動物図鑑ページでその情報を紹介。 - 市川市動植物園(千葉県)

1986年から飼育を継続中。複数回の繁殖実績があり、群れでの暮らしも観察できる。 - 高知県立のいち動物公園(高知県)

ミーアキャットをアフリカ・オーストラリアゾーンで展示中。食性や行動にも触れている。 - 札幌市円山動物園(北海道)

アフリカゾーンでミーアキャットの家族群を展示。ガイドや特徴紹介も定期的に実施。

etc…

訪問前に公式サイトをご確認ください。

ミーアキャットの関連グッズ

ミーアキャットのグッズはこちら(楽天市場の商品リンク)

本記事のリンクから購入されると、当サイトに報酬が発生する場合があります。

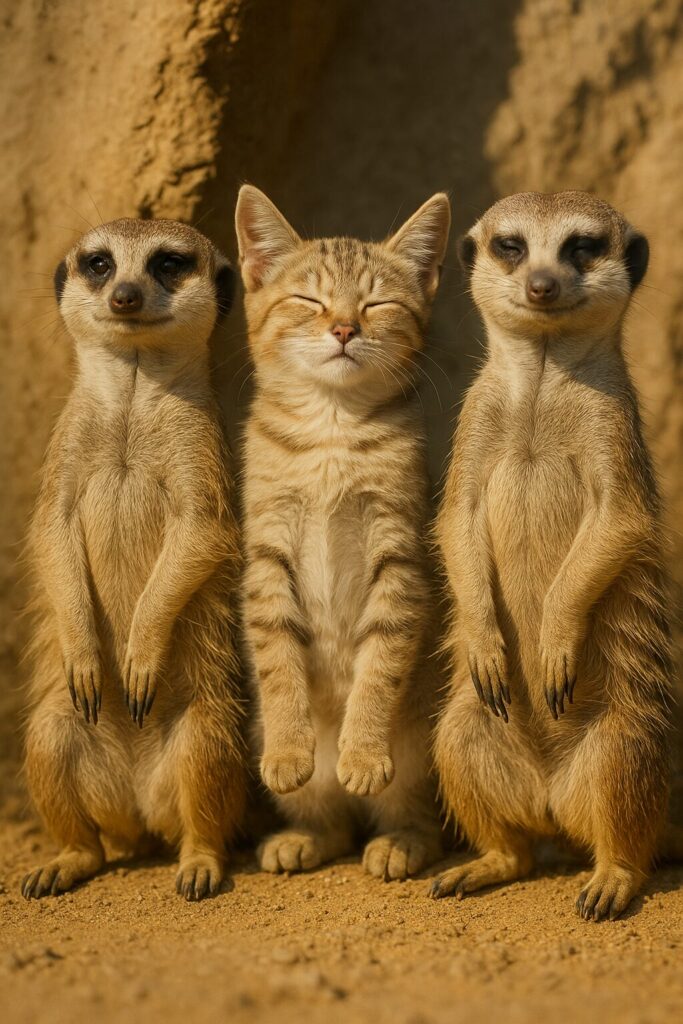

ミーアキャットの画像

ミーアキャットのリアル写真

ミーアキャットのイラスト

※このサイト上の画像はAI生成によるものです。利用規約をご確認ください。

(楽天市場の商品リンク)

コメント