セイウチとは?

セイウチ(英名:Walrus、学名:Odobenus rosmarus)は、北極圏に生息する大型の海棲哺乳類で、セイウチ科に属します。特徴的なのは長く伸びた牙(キバ)と大きな体で、成獣のオスは体長3メートル、体重1トンを超えることもあります。牙はオス・メスともにあり、氷上に登る際の支えや、順位争いの際の武器として使われます。

主に貝類や二枚貝を食べ、敏感なヒゲ(ヒゲ状感覚毛)で海底の獲物を探します。冷たい海に適応した厚い脂肪層(皮下脂肪)は、体温保持と浮力維持の役割を果たします。社会性が高く、群れで生活し、陸上では密集して昼寝をすることもあります。

現在、セイウチは気候変動による氷の減少で生息環境が脅かされており、IUCNレッドリストでは「危急種(Vulnerable)」に分類されています。

この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれています。

(楽天市場の商品リンク)セイウチの基本情報

- 分類: 哺乳綱 ウシ目(偶蹄目) セイウチ科

- 学名: Odobenus rosmarus

- 英名: Walrus

- 分布: 北極海および周辺の海域(アラスカ、カナダ、グリーンランド、ロシア、ノルウェーなど)

- 体長: 約2.5〜3.5メートル

- 体重: オス約1,000kg、メス約700kg前後

- 食性: 主に二枚貝などの底生生物、貝類、甲殻類など

- 寿命: 約30〜40年

- 保全状況: IUCNレッドリスト「危急種(Vulnerable)」

セイウチの生態

セイウチは北極圏の寒冷な海域に適応した海棲哺乳類で、主に氷上や浅い沿岸部で生活しています。群れをつくる社会性が非常に高く、数十頭から数千頭規模の集団で行動することもあります。特に繁殖期にはオス同士が牙を使って激しく争い、優位なオスがメスとの交尾権を得ます。

食性は主に二枚貝や巻貝などの底生生物で、敏感なヒゲ(ヒゲ状感覚毛)を使って海底の泥の中から獲物を探します。貝の中身だけを吸い出して食べることが多く、非常に効率的な摂食方法を持っています。

体表の厚い皮下脂肪は最大で15cmにも達し、寒冷な環境でも体温を保つことを可能にしています。水中では最大約30分間の潜水が可能で、深さ80メートルほどの海底まで潜ることも確認されています。

陸上や氷上では群れで密集して休息し、鳴き声や体の接触でコミュニケーションをとります。特にオスの鳴き声には個体識別の役割があり、繁殖期には求愛行動にも使われます。

さらに詳しく知りたい方は、Wikipediaのセイウチも参考になります。

セイウチの歴史

セイウチの歴史は約2,000万年前の中新世にまでさかのぼります。セイウチ科(Odobenidae)はもともとアシカ科やアザラシ科と同じく「鰭脚類(ききゃくるい)」の共通祖先から分かれたグループで、初期の頃は牙を持たない種類も存在していました。やがて進化の過程で、現在のセイウチのように長い牙と厚い脂肪層を持つ種が出現しました。

化石記録によると、かつてはセイウチの仲間は世界各地の海に広く分布していましたが、氷河期や気候変動により多くの亜種が絶滅し、現生するのは「セイウチ(Odobenus rosmarus)」1種のみとなりました。現生種はさらに「大西洋セイウチ」と「太平洋セイウチ」の2つの亜種に分かれています。

人類との関わりは古く、北極圏の先住民イヌイットにとってセイウチは肉や脂肪、牙を得る貴重な資源でした。特に牙は装飾品や交易品として重宝され、文化的にも重要な存在でした。現在は国際的な保護対象となり、過剰な狩猟は禁止されています。

セイウチの進化

セイウチの進化は約2,000万年前の中新世に始まります。もともとアシカやアザラシと同じ「鰭脚類(ききゃくるい)」の祖先から分岐し、当初のセイウチ科の仲間は牙を持たず、魚を主な餌としていました。しかし進化の過程で、氷の多い環境に適応するため、貝などの底生生物を効率的に食べるように変化しました。

約1,000万年前には、現在のセイウチのような長い牙と分厚い皮下脂肪を持つ種が登場します。牙はオスの闘争や氷上への上陸、仲間内での優劣を示すために発達したと考えられています。この時期、セイウチの仲間は北太平洋全域に広く分布しており、気候変動や氷期の影響を受けながら多様な亜種が誕生しました。

しかし、氷期の終わりとともに生息域が縮小し、多くの近縁種が絶滅。最終的に現在まで生き残ったのは「Odobenus rosmarus(セイウチ)」1種のみです。

この現生種はさらに「太平洋セイウチ」と「大西洋セイウチ」に分かれ、遺伝的にも分岐していることが確認されています。

セイウチの豆知識

🦭 セイウチの牙はオスもメスも生えている

セイウチの象徴ともいえる長い牙(キバ)は、実はオスだけでなくメスにもあります。オスの方が長く太く、最大で1メートル近くに達することもあります。牙は氷の上によじ登る際に支えとして使われたり、威嚇や闘争にも利用されます。

🌊 ヒゲは高感度センサー

口の周りのヒゲ(感覚毛)は1,000本以上あり、海底の泥の中に隠れた貝や小動物の動きを感じ取ることができます。このヒゲのおかげで、濁った水中でも正確に獲物を探せるのです。

💤 鳴き声でコミュニケーション

セイウチは鳴き声のレパートリーが豊富で、特にオスは繁殖期に独特の「鐘のような音」を出して求愛します。水中でも陸上でも鳴くことができ、個体ごとに声が違うため仲間の識別にも役立っています。

🧊 体を守る厚い脂肪

セイウチの皮下脂肪(ブレバー)は最大で15cmにも達し、北極の氷海でも体温を保つのに欠かせません。この脂肪はまた、長時間の潜水時のエネルギー源としても利用されます。

👶 子どもは氷の上で育つ

メスのセイウチは通常1頭の子を出産し、氷の上で授乳を行います。母親は非常に子育て熱心で、子を守るために群れ全体で協力することもあります。子どもは約2年かけて独り立ちします。

🌎 セイウチの寿命と知能

セイウチの平均寿命は30〜40年と長く、非常に知能が高いことで知られています。観察された行動の中には、石や貝を使って遊ぶ様子もあり、社会的な学習能力を持つと考えられています。

セイウチに会える動物園

🦭 日本でセイウチに会える水族館(2025年版)

- おたる水族館(北海道)

北海道を代表する老舗水族館。セイウチのパフォーマンスも人気で、国内でも飼育歴が長い施設のひとつ。 - 鴨川シーワールド(千葉県)

全国的に有名な水族館。セイウチの迫力ある姿を間近で見られることがあり、家族連れにもおすすめ。 - 八景島シーパラダイス(神奈川県)

大規模な海洋テーマパークの中にある水族館ゾーンでセイウチの展示実績あり。季節イベントも豊富。 - 伊勢シーパラダイス(三重県)

国内でセイウチの繁殖にも成功した数少ない水族館。間近でのふれあいイベントが開催されることも。 - 鳥羽水族館(三重県)

世界でも最大級の飼育種数を誇る水族館。セイウチの親子展示が見られることがあり、人気の撮影スポット。 - 南知多ビーチランド(愛知県)

愛知県内でセイウチに会える貴重な場所。ショーや餌やり体験イベントが開催されることも。 - うみたまご(大分県)

大分県の人気水族館。セイウチを「看板動物」として扱っており、日替わりでコミカルなショーを実施。

※展示内容や個体の公開状況は変更になる場合があります。訪問前に各施設の公式サイトで最新情報を確認してください。

セイウチの関連グッズ

セイウチのグッズはこちら(楽天市場の商品リンク)

本記事のリンクから購入されると、当サイトに報酬が発生する場合があります。

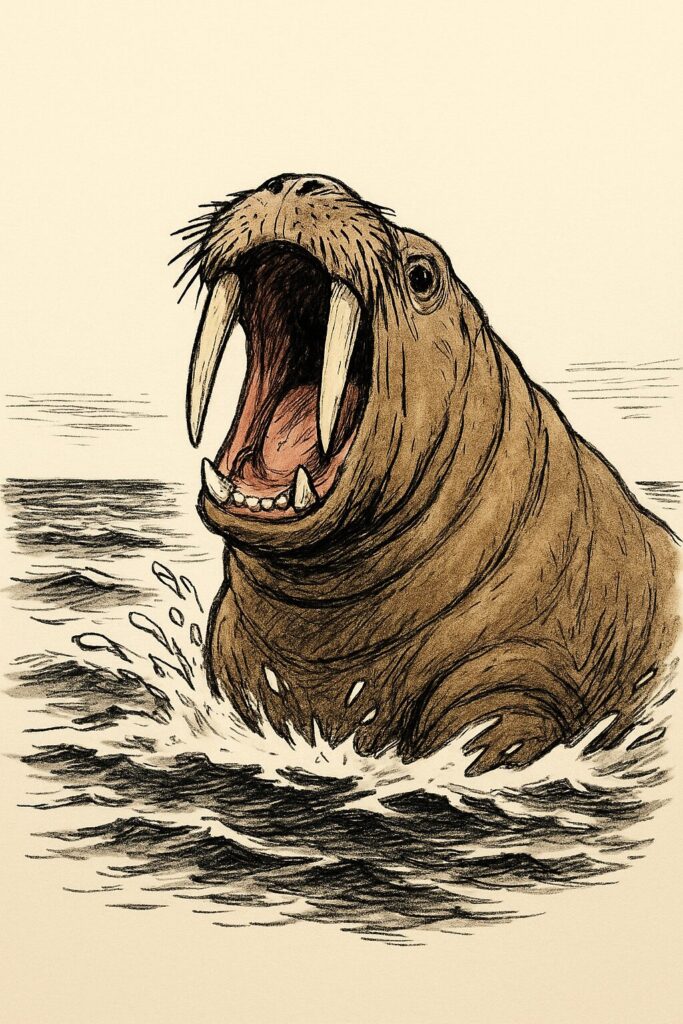

セイウチの画像

セイウチのリアル写真

セイウチのイラスト

※このサイト上の画像はAI生成によるものです。利用規約をご確認ください。

(楽天市場の商品リンク)

コメント