シュモクザメ(ハンマーヘッドシャーク)とは?

シュモクザメとは、頭部の形が特徴的なサメの仲間で、英名では「ハンマーヘッドシャーク(Hammerhead Shark)」と呼ばれます。

頭が左右に張り出して金槌のような形をしており、この部分には高性能な感覚器官が集まっています。

シュモクザメはこの独特な頭部構造を利用して、獲物の電気信号を感知したり、広い範囲を見渡して効率的に狩りを行うことができます。

主に熱帯から温帯の浅い海に生息し、アカシュモクザメやヒラシュモクザメなど、10種類ほどの仲間が知られています。

この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれています。

(楽天市場の商品リンク)シュモクザメの基本情報

名前: シュモクザメ(英名:Hammerhead Shark)

分類: 軟骨魚綱 メジロザメ目 シュモクザメ科

学名: Sphyrnidae(スフィリナエ)

主な種類: アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメなど

分布: 世界中の熱帯〜温帯の沿岸海域、外洋の表層

体長: 最大で約6メートル(多くは3〜4メートル程度)

寿命: 約20〜30年

食性: 魚類、イカ、エイなどを捕食する肉食性

特徴: 左右に広がった金槌状の頭部「シュモク」が特徴で、電気受容器官(ロレンチーニ器官)が発達。広い視野を持ち、群れを作って泳ぐ行動が見られる。

シュモクザメの生態

シュモクザメの生態は、その独特な頭部構造に大きく関係しています。金槌のように広がった頭部(シュモク)は、獲物の微弱な電気信号を感知する「ロレンチーニ器官」が密集しており、砂の中に隠れたエイや魚を見つけるのに役立ちます。また、両端に位置する目によって広い視野を確保し、前方・下方を同時に確認できる優れた空間認識能力を持っています。

多くのシュモクザメは沿岸の浅い海を好み、特にアカシュモクザメは群れを作って行動することで知られています。群れの中では協調的な泳ぎを見せ、捕食や移動の効率を高めていると考えられています。一方で、シロシュモクザメのように単独行動を好む種もいます。

繁殖は胎生で、メスは1回の出産で10〜40匹ほどの仔ザメを産みます。出産後の仔ザメはすぐに独立し、浅瀬で成長します。主な餌はイカ、タコ、魚類、エイなどで、夜間に活発に狩りを行います。

さらに詳しく知りたい方は、Wikipediaのシュモクザメも参考になります。

シュモクザメの豆知識

頭の形には意味がある

シュモクザメの「金槌型の頭」は、水中で方向転換しやすくするだけでなく、獲物の電気信号をより正確に感知するための進化的特徴です。視野も約360度に近く、死角がほとんどありません。

群れを作る珍しいサメ

多くのサメは単独で行動しますが、シュモクザメは数十匹〜数百匹の群れを作ることがあります。これは外敵から身を守りつつ、狩りの効率を高めるためだと考えられています。

出産は浅瀬で行う

メスのシュモクザメは安全な浅瀬に移動して出産します。生まれたばかりの仔ザメはすぐに独り立ちし、親とは別行動をとります。

泳ぎ方が独特

シュモクザメは頭を左右にゆっくり振りながら泳ぐ独特のスタイルで知られています。この動きが、より広範囲の電気信号を探知するのに役立っています。

サメの中でも知能が高い

近年の研究では、シュモクザメは比較的脳が大きく、学習能力が高いことが分かっています。個体を識別したり、観察学習をする可能性も指摘されています。

シュモクザメの進化

シュモクザメの進化は、およそ2,000万年前の中新世にさかのぼると考えられています。最古の祖先は、一般的なメジロザメに近い形をしており、次第に頭部の左右が広がるように進化していきました。この独特な「シュモク状の頭部」は、獲物の電気信号を感知する能力を高め、狩りの精度を向上させるために発達したと考えられています。

頭部の形の広がり方には段階的な進化が見られ、現存するシュモクザメの中でも「ヒラシュモクザメ」などは特に幅が広い形をしています。一方で、より古い系統の「コモンシュモクザメ」や「シロシュモクザメ」などは、頭部の幅が比較的狭く、祖先の形態に近いとされています。

DNA解析の結果、すべてのシュモクザメは共通の祖先から分岐した単系統群であることが明らかになっており、頭部の形状は一度に急激に進化したのではなく、複数の段階を経て形成されたと考えられています。

シュモクザメの種類

アカシュモクザメ(Scalloped Hammerhead Shark)

もっともよく知られた種類で、頭部の縁に波打つような凹凸があるのが特徴。世界中の温帯〜熱帯の沿岸域に生息し、大きな群れを作ることで知られています。学名は Sphyrna lewini。

シロシュモクザメ(Great Hammerhead Shark)

現生するシュモクザメの中で最大種。体長は6mを超えることもあり、頭部がT字型に大きく広がっています。単独行動を好み、主にエイや他のサメを捕食します。学名は Sphyrna mokarran。

ヒラシュモクザメ(Smooth Hammerhead Shark)

頭部の縁が滑らかで、アカシュモクザメと見分けがつきにくい種類。寒冷な海域にも現れることがあり、他種よりも広い分布域を持ちます。学名は Sphyrna zygaena。

コモンシュモクザメ(Common Hammerhead Shark)

体長は2〜3m程度で、他の種類に比べると頭部の幅が狭く、やや丸みを帯びています。比較的小型の魚や甲殻類を主な餌とします。学名は Sphyrna tiburo。

ウチワシュモクザメ(Winghead Shark)

頭部の幅が体長の半分にも達するほど広い、非常に特徴的な種。インド洋や西太平洋の浅い海に生息しています。学名は Eusphyra blochii。

コビレシュモクザメ(Bonnethead Shark)

最も小型のシュモクザメで、体長1.5mほど。珍しく雑食性で、カニなどの甲殻類に加えて海草も食べることが知られています。学名は Sphyrna tiburo。

シュモクザメに会える水族館

- アクアワールド・大洗水族館(茨城県)

サメ展示の充実した施設で、アカシュモクザメを飼育展示しています。 - 八景島シーパラダイス(神奈川県)

複合海洋施設内でアカシュモクザメが見られます。 - 海遊館(大阪府)

世界有数の規模を誇る水族館。大水槽内でアカシュモクザメが展示されています。 - 葛西臨海水族園(東京都)

2,200トンの大水槽でアカシュモクザメが群泳する姿が見られます。 - しまね海洋館アクアス(島根県)

日本海側を代表する水族館で、複数のサメ種とともにアカシュモクザメを展示しています。

⚠️ 展示状況は時期により変わる場合があります。訪問前に各水族館の公式サイトで最新情報をご確認ください。

※展示内容や個体の公開状況は変更になる場合があります。訪問前に各施設の公式サイトで最新情報を確認してください。

シュモクザメの関連グッズ

シュモクザメのグッズはこちら(楽天市場の商品リンク)

本記事のリンクから購入されると、当サイトに報酬が発生する場合があります。

シュモクザメの画像

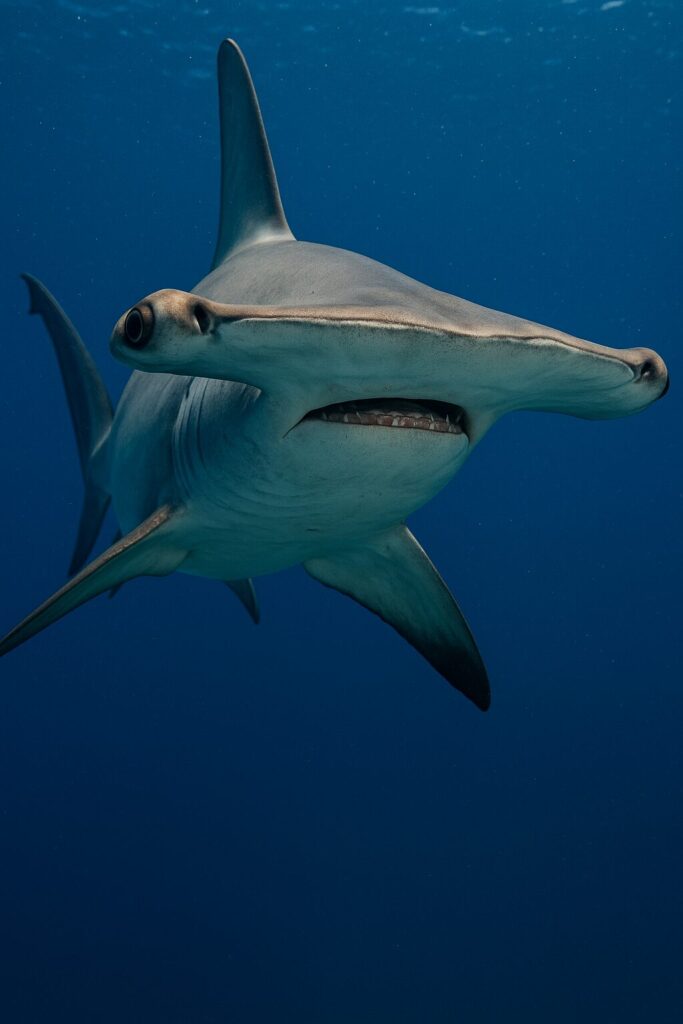

シュモクザメのリアル写真

シュモクザメのイラスト

※このサイト上の画像はAI生成によるものです。利用規約をご確認ください。

(楽天市場の商品リンク)

コメント